Face au « dilemme vert-vert » : décrypter les tensions et renouer le dialogue entre énergies renouvelables et biodiversité en France

À Toulouse, une table ronde a réuni experts et acteurs de terrain pour décrypter le "dilemme vert-vert" : les tensions entre développement des énergies renouvelables et protection de la biodiversité. Un appel au dialogue pour concilier ces deux urgences écologiques.

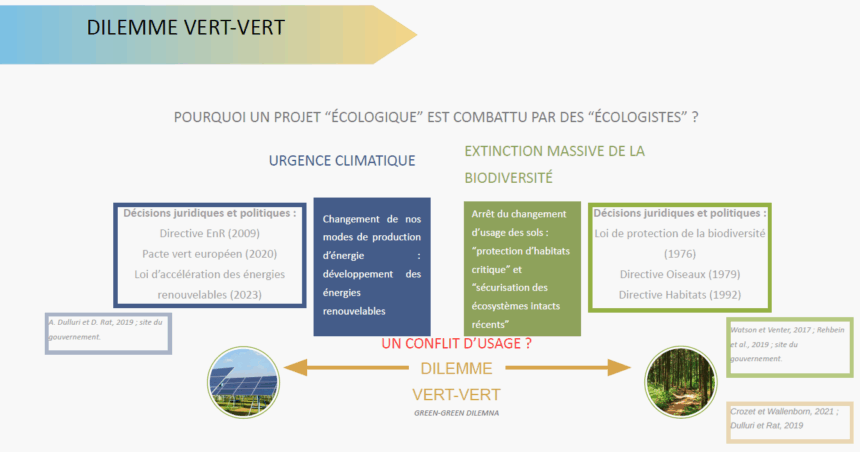

Toulouse, France – Au carrefour de l’urgence climatique et de l’impératif de préserver la biodiversité, la transition écologique se heurte souvent à des contradictions internes, un phénomène qualifié de « dilemme vert-vert ». Cette problématique, qui voit des acteurs engagés dans des causes écologiques s’opposer sur le terrain, a été au cœur d’une table ronde lors des récentes Rencontres du réseau Cler et de l’énergie citoyenne avec Énergie Partagée à Toulouse, du 17 au 19 juin 2025. Experts, professionnels et associatifs ont partagé leurs expériences pour mieux comprendre ce phénomène et tracer des pistes de collaboration concrètes.

Le « dilemme vert-vert » : un conflit de valeurs et d’usages

Le concept de « dilemme vert-vert » cristallise une réalité complexe : celle de « confrontations entre des acteurs dits verts d’un côté, c’est-à-dire des acteurs qui promeuvent la production d’énergie renouvelable, et de l’autre côté, d’autres acteurs dits verts aussi, de défense de la biodiversité ». Noémie Meyer, coordinatrice pédagogique chez Lorraine Énergies Renouvelables (LER), a mis en lumière les causes profondes de cette scission.

L’une des explications réside dans la gestion cloisonnée des crises environnementales. Il existe un « biais du primat climatique », où la crise écologique est trop souvent « résumée par une crise climatique », la considérant comme le « mal principal ». Or, l’IPBES (Plateforme intergouvernementale sur la biodiversité) a établi que le changement climatique n’est que la troisième cause de l’érosion de la biodiversité, après le changement d’usage des sols et la surexploitation des ressources.

Un autre facteur déterminant est le « conflit d’usage très fort » des territoires. D’un côté, les politiques d’urgence climatique « impliquent nécessairement des territoires où installer ces infrastructures ». De l’autre, les défenseurs de la biodiversité, s’appuyant sur des textes comme la Loi de protection de la biodiversité (1976) ou les directives Oiseaux (1979) et Habitats (1992), militent pour « l’arrêt du changement d’usage des sols et la sécurisation des écosystèmes intacts ». Cette divergence est également alimentée par des conflits de valeurs et des postures éthiques différentes.

Sur le terrain, ce dilemme se manifeste quotidiennement. Luce Rameil, directrice adjointe du PNR des Pyrénées Ariégeoises, le confirme : « ce dilemme vert-vert dans les parcs naturels régionaux […] on le retrouve pas quotidiennement, mais quasiment ». Elle cite l’exemple des éoliennes du Haut-Languedoc qui entrainent la mort de « beaucoup (trop) de chauves-souris et d’oiseaux remarquables/protégés ».

La nécessité cruciale du dialogue : méthodes et défis

Face à ces tensions, le dialogue s’impose comme une solution indispensable. Clémence Souid-Poncelin, d’ECLR Occitanie, a coordonné une initiative pour « renouer le dialogue ». L’objectif n’était pas de « produire ni une charte de bonnes pratiques, ni quoi que ce soit en fait de normatif », mais de permettre aux acteurs de « se rencontrer pour se rencontrer ».

La méthodologie mise en œuvre a joué un rôle clé : elle reposait sur des échanges horizontaux, une forte présence sur le terrain, le recours à des animations participatives, et l’absence de présentations formelles. Par ailleurs, ces rencontres se déroulaient en dehors de tout projet concret ou enjeu immédiat. Ce cadre apaisé à favorisé une posture d’écoute et de dialogue, plutôt que des positions figées ou défensives. Clémence Souid-Poncelin note que les journées les plus réussies furent celles qui ont débuté « sur le terrain, au pied des installations ». Ces rencontres ont permis aux professionnels des ENR de percevoir la biodiversité moins comme une simple « contrainte » ou un « risque », et aux acteurs de la biodiversité de comprendre que la transition énergétique ne peut pas « se faire qu’avec des toitures photovoltaïques ».

Au sein même des organisations, le dialogue est un enjeu. Geoffroy Marx, de la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO), a souligné que si les associations locales sont autonomes, elles partagent un « positionnement commun » qui exige sobriété, efficacité et la « priorisation à l’évitement dans le choix des sites ».

Bastien Cuq, du Réseau Action Climat (RAC), a abordé les arbitrages complexes au sein de son réseau. Face aux attaques contre l’écologie, il a identifié deux tentations : le “productivisme vert” (développement massif des ENR sans conditionner aux impacts) et le “conservatisme vert-brun” (protection de zones sans aborder d’autres problèmes). Le rôle du RAC est de porter un discours complet en forçant la discussion.

Solutions et pistes d’action : construire un avenir commun

Plusieurs pistes sont explorées pour concilier les enjeux et avancer ensemble. La sobriété et l’efficacité énergétique sont primordiales. Luce Rameil insiste : « avant de développer les ENR, il est essentiel de mener des actions de sobriété et d’efficacité énergétique ». Geoffroy Marx et Bastien Cuq ont critiqué le manque d’investissement du gouvernement dans la « sobriété structurelle », qui va au-delà des « petits gestes » individuels et implique de « vraies politiques publiques ». Pour Bastien Cuq, même si la sobriété peut faire « baisser le PIB », elle « fait augmenter le confort de vie ».

La planification territoriale et le choix des sites sont également cruciaux. Les PNR travaillent à « concilier la transition énergétique et écologique à travers [leur] Charte », qui sert de feuille de route pour 15 ans et est prise en compte dans les outils de planification. Ils orientent les développeurs en amont vers les zones d’intérêt et déconseillent les zones sensibles. Geoffroy Marx a souligné l’importance de la « priorisation à l’évitement dans le choix des sites », car les impacts sont « quasiment impossibles à réduire si un projet est développé sur un site à grosses sensibilités environnementales ».

Le rapport à la technologie a également été un point de discussion. Emilien Lassara de l’association Hespul a mis en garde contre une « pureté militante qui nous incite à rejeter cette technologie en bloc », rappelant que la technologie peut « apporter des choses socialement ». Geoffroy Marx a clarifié la position de la LPO : non pas « contre la technologie » en général, mais « contre le techno-solutionnisme », c’est-à-dire le fait de « repousser à demain des actions qui seraient nécessaires à mettre en place dès aujourd’hui en misant sur des solutions technologiques hypothétiques futures”.

La recherche et la connaissance partagée sont fondamentales. Thomas Eglin, coordinateur du pôle « Sols, Paysages et Impacts Environnementaux » à l’ADEME, a souligné le contexte des « deux crises environnementales majeures liées : dérèglement climatique et effondrement de la biodiversité ». L’ADEME, en partenariat avec l’OFB et l’UICN, investit « un à deux millions d’euros par an » dans la recherche sur les « incidences des ENR sur la biodiversité, les sols et les paysages » et « l’efficacité des solutions de remédiation ». L’Observatoire des énergies renouvelables et de la biodiversité, créé par la loi d’accélération de la production d’énergie renouvelable, vise à « objectiver le débat et appuyer la décision » par une information « basée sur l’état de l’art scientifique », et à « favoriser une montée en compétence de l’ensemble des parties prenantes (culture commune, constat partagé) ». Les travaux de prospective (négaWatt, ADEME, RTE) sont jugés « clés » pour « porter une vision commune » et renforcer la prise en compte de la biodiversité dans ces scénarios.

La coopération et la gouvernance élargie sont également essentielles. La création de sociétés coopératives d’intérêts collectifs (SCIC) citoyennes, comme Eclavener dans les Pyrénées-Ariégeoises, est une manière de favoriser l’acceptabilité locale et d’impliquer les habitants. Bastien Cuq propose d’élargir la gouvernance des projets au-delà de l’État, la technocratie ou la ploutocratie, en incluant « les citoyens, les associations, les parcs naturels régionaux, les instances qui existent au niveau local », afin de « répartir différemment le pouvoir » et de prendre en compte une plus grande diversité d’enjeux. Le dialogue en amont, pendant et après les projets est crucial.

Des transitions « condamnées » à réussir ensemble

La France fait face à une urgence climatique et à la sixième extinction de masse. Thomas Eglin l’affirme sans détour : « On ne réussira pas la lutte contre le changement climatique si on ne préserve pas la biodiversité ». Les écosystèmes, en tant que « puits de carbone », jouent un rôle majeur, et « leur préservation et la restauration sont des leviers aussi importants que le développement des ENR ». Ce développement ne doit pas se faire « au détriment des écosystèmes », en évitant l’artificialisation et la destruction continue des haies (« 20 000 km par an qui disparaissent aujourd’hui encore en France »).

En conclusion, la table ronde a mis en évidence l’importance cruciale du dialogue pour surmonter le « dilemme vert-vert ». Il est essentiel de faire front commun et de remettre en question les modèles existants pour construire une transition cohérente et juste. Les transitions écologiques et énergétiques sont « condamnées à réussir ensemble ».

Cette table ronde à été organisée par le réseau Cler

Ouverture : Anne Auclair, directrice réseau Cler

– Noémie Meyer : Coordinatrice pédagogique au sein de l’association Lorraine Energies Renouvelables

– Luce Rameil : directrice adjointe du PNR des Pyrénées Ariégeoises et référente énergie climat de l’Inter-parcs Occitanie

– Clémence Souid-Poncelin : animatrice du réseau Energie Partagée en Occitanie (via l’association ECLR)

– Geoffroy Marx : Ligue pour la protection des oiseaux en tant que responsable du Programme « EnR et biodiversité

– Bastien Cuq : Réseau Action Climat, Responsable Energie

– Thomas Eglin : coordinateur du pôle “Sols, Paysages et Impacts Environnementaux” à la direction Bioéconomie et Energies Renouvelables de l’ADEME

Ils nous soutiennent